ニュージーランドの検疫に関して、ショッキングなニュースを見かけました。

【要約】

インド帰りの女性が弟からもらった豚肉のソーセージ3本(約1.3kg)を申告しないでNZに持ち込もうとしたところ、空港の検疫官に捕まった。

持ち込みが禁止されているものを持ち込もうとした罪と不正な申告を行った罪により、国境警備省は罰金20,000NZD(約165万円)を女性に請求。

裁判所は女性にそのような罰金を支払う能力がないことをふまえ、200時間の社会奉仕活動を命じた。

という記事です。

NZに持ち込みが禁止されている物を持ち込もうとしたり、それを申告しなかった女性も悪いですが

たった3本のソーセージで、約165万円もの罰金が課せられることに非常に驚きました。

なぜ、NZの検疫は厳しいのか。

今回の記事では

ニュージーランドの検疫が厳しい理由とその矛盾点について考えていきます。

NZの検疫はとても厳しい

NZの検疫はとても厳しいです。

NZに持ち込むことが出来ない品物の一例として

- 乳性製品・卵製品(インスタントカップめんなどに含まれる卵の加工品など)、牛乳、粉牛乳、バター、チーズ、牛乳ベースの飲料、ベビーフードなど

- 食肉、肉製品

- 漢方薬用の乾燥した動物の部位

- ハチミツ、ポレン(花粉)、プロポリス、ハチミツベースの薬品又は製品など

- 植物、花、球根、鳥類、魚類、亀を含む動物など

- 土、生物製剤、動物用医薬品など

引用:入国・税関・検疫・持ち込み | New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade

などが挙げられます。

これらの品物は持ち込めない国も多いですが、NZの検疫では特に厳しくチェックされます。

特に食べ物や動植物、またキャンプ用品や釣り用品に付いた土などに関しては非常に厳しく

口頭や入国審査用紙で申告するだけでなく、ほとんどの荷物はX線で検査を受けます。

もし口頭やX線で不審な点があれば別室に連れて行かれ、荷物をすべて開けて細部の隅々までチェックされることも。

旦那はなぜかこの検査にいつも引っ掛かり

財布の中身からスマホの溝まで丹念に調べられます。(旦那の場合、多分ドラッグを疑われてるっぽいですが、、、。)

私が2016年にNZに入国した際はテントを持っていたんですが

きちんと畳んで袋に入れられていたテントは特別な部屋に持っていかれ、袋から出して広げて隅々まで調べられました。

(事前に清掃していたので、特に何も咎められることはありませんでしたが。)

またこれらの品物を申告しないまま持っていることが分かった場合、その場で400NZD(約3万3000円)の罰金を払わなくてはいけない場合もあります。

いくら検疫が厳しくても、申告用紙は正直に書くことをおすすめします。

なぜNZの検疫は厳しいのか?

今まで様々な国に旅行に行きましたが、NZほど厳しい検疫は見たことがありません。

では、なぜNZの検疫は厳しいのか。

それには主に2つの理由があります。

①固有の動植物や自然を守るため

大陸から遠く離れた島国であるNZは、人が移住する前は「鳥の楽園」だったと言われています。

NZには鳥を捕食する動物がいなかったため、飛べないように進化した鳥がたくさんいました。

残念ながら人間が移住した後、人間が捕食したり、人間が持ち込んだ他の動物に捕食されたりでそれらの飛べない鳥のほとんどは絶滅してしまいました。

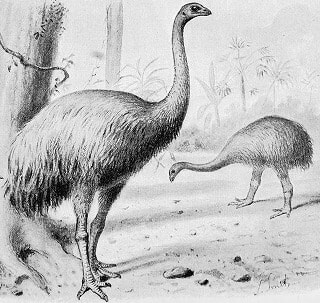

世界最大級の鳥類だったNZ固有の鳥モアも、人間の捕食により絶滅しています。

世界最大級の飛べない鳥、モア。

NZの国鳥であるキーウィも、絶滅はしていませんがその危機に陥っています。

キウイフルーツの名前の由来にもなった鳥、キーウィ。

NZ固有の動植物は、人間や人間が持ちこんだものにより大きな変化を余儀なくされました。

これらの動植物を守るため、NZ検疫は厳しいと言われています。

また

人間が持ちこんだものとしては近年、ディディーモ(Didymo)と呼ばれる水藻が南島の川や湖で大量発生して問題になっています。

画像:Landcare Researchhttp://www.landcareresearch.co.nz/resources/identification/algae/identification-guide/interpretation/introduced-nasty

このヌメヌメしたのが、ディディーモ。

ディディーモは元々北半球にしか生息していなかったことから、観光客が持ち込んだものと考えられいます。

この水藻は景観を損ねるのみならず、川の水質にも悪影響を与えるとして現在NZで汚染が広がらないよう活動が行われていますが

NZの検疫は、ディディーモの拡散を止めるためにも大きな役割を果たしています。

②酪農・畜産産業を守るため

NZの検疫が厳しい1番の理由が、これ。

酪農・畜産産業を守るため。

主に口蹄疫などの病原体やその他の害虫から家畜を守るために、NZでは厳しい検疫が行われます。

NZにとって、酪農は非常に重要な産業

NZにとって酪農・畜産は非常に重要な産業です。

乳業会社フォンテラはNZで最も大きな企業の1つですし

輸出品のおよそ3割は農産品で占められています。

工業に関しても酪農・畜産への依存が大きく、例えば羊皮生産は世界第3位、バターの生産は第4位、羊肉の生産は5位、毛糸は6位と続きます。(2004年。参照:ニュージーランド - Wikipedia)

酪農産業のために行われている自然破壊

固有の動植物を守るため、またディディーモの繁殖を防ぐため

NZのバイオセキュリティーは多大な努力をしています。

ただ、以下に挙げる理由により

NZ政府が酪農産業保護に力を入れるあまり、環境保護に対してはおざなりになっているのではないかという疑問を感じます。

家畜が川や湖に接触できるような酪農

農家で飼われている牛や羊などの家畜は、酪農農家の持ち物ではない川や湖のほとりで飼われていることが多いです。

これらの家畜は川の水を無料で飲むこともできるし、美しいNZの川にフンを垂れ流しにすることもできます。

アフリカの後進国ではありそうな光景ですが、ドイツでは家畜が自然の淡水に接触することは禁止されていますし

具体的な文献は見ていませんが、日本でも当然禁止されているはずです。

それにも関わらず酪農大国であり同時に自然が豊かなことで有名なNZでは、この対策が未だになされていません。

またディディーモの問題に関しても

観光客が持ち込んだ釣り用具だけをやたらと問題にしたがる政府の姿勢に、疑問を感じずにはいられません。

ディディーモはヨーロッパでも日本でも見かけたことすらないのに

なぜNZでだけ大量発生しているのか。

それはNZの川が動物から出る有機物により栄養が豊富で、それがディディーモの餌になっているからなのではないかと推測します。

殺虫剤1080の問題

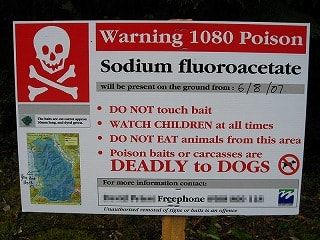

画像:Farmers back 1080 for disease and pest control | Stuff.co.nz

1080とは、フルオロ酢酸ナトリウムという毒物を使った殺鼠剤、農薬です。

1080(テン・エイティー)と読みます。

NZでは、牛に感染する結核の媒体となるポッサム駆除に使われる農薬です。

NZでは害獣扱いの、ポッサム。

酪農産業にとって大きな脅威であるポッサム駆除のため、NZの森にはこの毒物1080が至る所に置かれています。

NZはこの毒物の世界最大の使用国で、世界供給量の約80%がNZで使用されています。*1

1080はポッサムにとっても、他の動物にとっても、もちろん人間にとっても毒です。

画像:1080 Documentary Wins Out Against NZ Propaganda Machine | E2NZ.org

1080が撒かれた森には、このような注意のための看板が置かれています。

「子どもが1080に触らないように注意してください。」

「このエリアの動物を食べないでください。」

「犬にとって致命的です。犬を連れてこないでください。」

このような毒物を

例えばNZが必死に守ろうとしているキーウィが食べてしまったら、どうなるのか。

NZ政府が考えていないわけがないのですが

1080によるポッサム駆除は、現在でも盛んに行われています。

まとめ

今回は

雄大な自然を有するニュージーランドが、環境保護に対しては酪農産業の二の次になっているのではないかという問題について書きました。

NZにとって非常に重要な酪農・畜産産業を、国が必死になって守ろうとするのはもちろん大切なことですが

そのためにNZの魅力である自然環境が破壊されていることに憤りを感じます。

以前この記事で

世界で3番目に美しいとされる淡水泉、ププ・スプリングスが酪農用水路として使われようとしている問題について書きました。

ププ・スプリングスは、本当に美しい泉です。

ターコイズ色のププ・スプリングス。

もしNZ政府が自国の自然について真剣に考えるのであれば

この世界有数の美しい泉を、酪農用水路として汚すような真似を許すでしょうか。

また

自分たちが行っている自然破壊からは目を背け、あたかも自然破壊は観光客のせいと言わんばかりの態度は如何なものかと感じます。

厳しい検疫によって観光客から自国を守ることも大切ですが

まずは自分たちが行っている淡水汚染や1080の問題に目を向けるべきだと感じます。

おわり!